防風になれば防寒にもなるんではないかい?的理論

まだ寒いですが、冬は確実に過ぎ去ろうとしています。

山道の雪も減ってきたし、もうすぐ乗れますね?

しかし雪が無くても寒さ対策が大変なのです。

バイク乗りにとって「手の究極防寒装備」と言えばハンドルカバーで間違いないですよね?

その「こうかはばつぐんだ!」具合は疑いようのないハンドルカバーですが、唯一の欠点は絶望的にカッコ悪い事でしょう。

実用車のカブならギリギリ生存可能ですが、多少なりともスタイルを気にする大型ネイキッドでは(精神的な)致命傷になりかねません。

間違いなく吐血は覚悟しなければならないレベルでしょう。

厳しい寒波は過ぎ去り、そろそろ走れる天候になってきたので本気で対策を考えてみる。

現状の把握

砂井さんのXJR1300には既にヤマハ純正グリップウォーマーが装備されています。

確かに手の平は熱いくらいの温度になるものの、気温1℃とかの極寒状態では手の外側や指先が凍てついてしまします。

もっとも効果的と思われるのは電熱グローブなんですが、バッテリーとか有線の電源とか増えちゃうんですよね。

なるべくモノを増やさず、現状で完結したいので、電熱グローブは今回無視。

他の可能性を探してみます。

ハンドガードという選択を試す

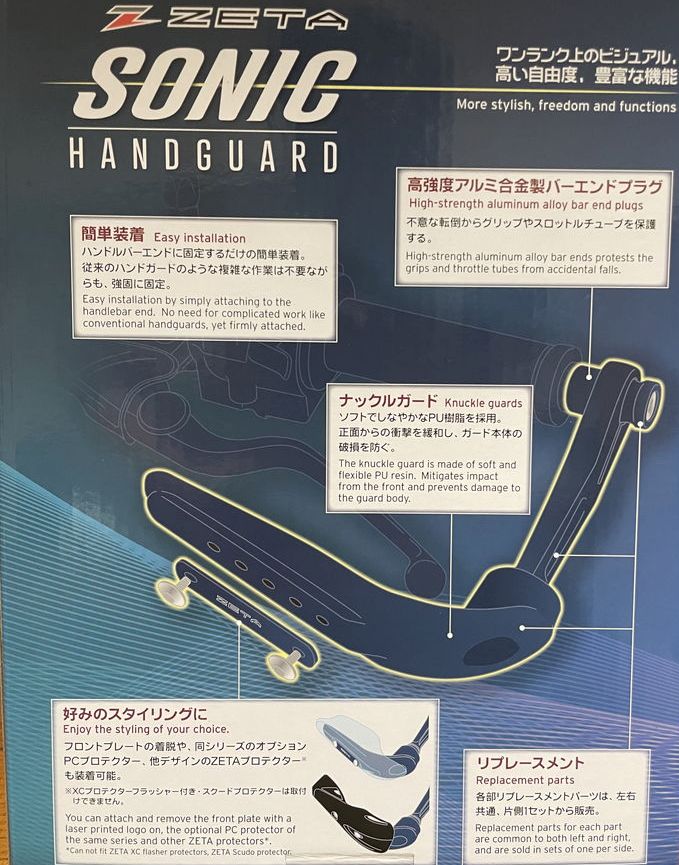

今回試してみたのはZETA製のハンドガード。

本来ハンドガード(ナックルガード)はオフロードバイク用の装備。

木の枝等から手を守ったり、転倒時にレバーが折れない様にするヤツです。

バーエンドとリブレースメントと呼ばれるバーツはアルミ製。

ナックルガードは樹脂製パーツになっています。

バーエンドにはハンドル形状に応じて3種類用意されています。

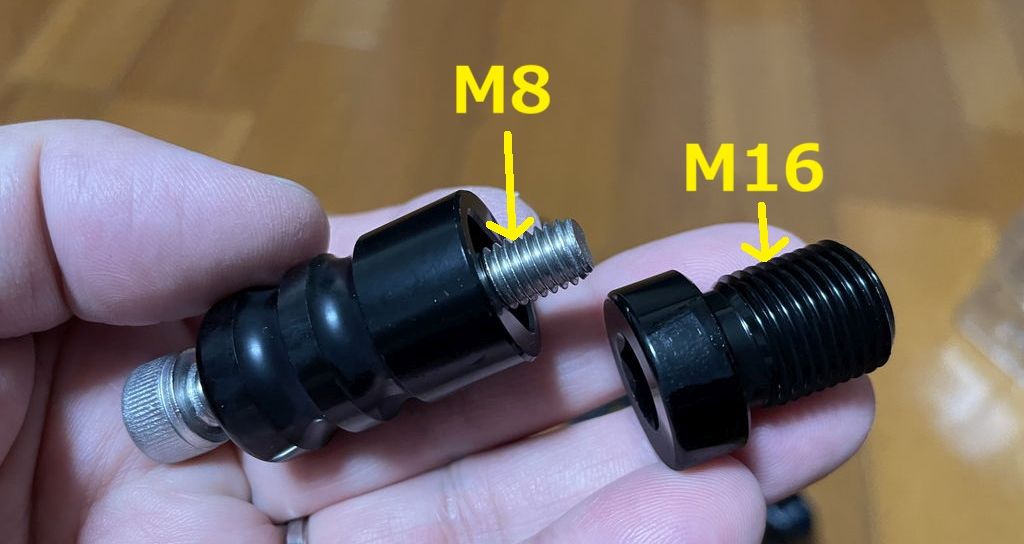

コレはYAMAHA車に多いM16ネジと、KAWASAKI車に多いM8ネジの共用仕様。

他にHONDA車に多いM6ネジと、中空ハンドルに対応したユニバーサルタイプがあります。

また取付け後の角度調整が出来るのがポイントです。

まずはバーエンド部のパーツ。

コレらはアルミ製でちょっとズッシリ。

バーエンド部分はM8ネジにM16アダプターをネジ込むスタイル。

その構造上M16仕様の方が長くなります。

M8ボルトでM16アダプターを付ける構造は、バイクに取付ける時も共用でトルクが掛かります。

なのでバイクから取り外す際M16アダプターだけ残っちゃう未来が見えますね?

なのでM8ボルトにネジロック材を付けてM16アダプターを装着。

外す時の保険になるか?

純正バーエンドプラグを8mmアレンで外します。

よっと・・・

あれ?全然緩まないよ? (;´・ω・)

おんどりゃ~!!(#゚Д゚)ゴルァ!!

(*´Д`)ハアハア

もっと柄の長いアレンレンチでエイドリアーン!!(゚Д゚#)

ばきっ!

誰よ?こんな強く締めたの?

オレか (;´・ω・)

純正バーエンドは重さ的に多分スチール製。

M16の大径ネジです。

重さを測ってみると片側1個で203gでした。

この数値って結構重い方ですよね?

ハンドル周りの振動を軽減するのにエンドプラグの重量は重要な要素ですが、他のエンドプラグの平均的な重さが分からないのでノーコメント。

この純正エンドプラグは走行中はともかく、アイドリングでは結構揺れます。

停車時はバックミラーが見えないくらいブルブルです。

ZETAのエンドプラグは単体で56gと軽量。

アルミ製なので当然ですが、軽くなると振動が心配ですか?

しかしそんな心配はご無用。

ナックルガードの基礎パーツはアルミ製ですが、イロイロ付いているので全体としては297gで軽くなる事はありません。

変な微振動とか出ると嫌ですが、このガード自体が振動しそう (;´・ω・)

作業開始

早速取付けますか。

内部のM8ボルトには緩み止めにネジロック材を塗りましたが、逆にこのM16ネジにはグリスを塗りました。

緩めた際にM8ボルトが緩まなようにです。

コレは6mmアレンです。

トルクは特に表記されていなかったので、まぁそれなりに。

このZETA製ハンドガードのエンドプラグは、純正より細いのでグリップとのスキマがちょっと開きます。

見た目だけの問題ですが、ガードを付けたら気にならないので気にしない。

続いてアームの取付けです。

このアームまでがアルミ製になります。

アームを取付けるエンドプラグ部分には溝が2ヵ所あります。

この2ヵ所はドッチでも取付け可能。

好みや物理的制約によって変更します。

砂井さんは内側の溝に取付けました。

バイクの全幅を可能な限り広げないよう配慮した結果です。

ブレーキレバーやクラッチレバーが干渉しない事を確認します。

XJR1300ではアームが内側でも余裕でした。

ハンドガード部分を取付けます。

このガードは樹脂製になります。

円形のハンドガードアダプターには溝が切ってあって、1段階で5°、真ん中から上下に4段階ずつの合計9段階で角度調整が可能です。

コレはとりあえず真ん中にしました。

純粋なハンドガードの機能だけなら後はプレートをハメて完了ですが、今回はもう1段階作業があります。

プロテクターの取付け

本作業の目的はあくまで防風。

なのでプロテクターの装備こそが本題になります。

この小型プロテクターはクリアに近いライトスモークと、写真のスモークの2種類があります。

スモークにしたのはクリアより2,000円も安かったからです。

取付けは2ヵ所のボルトで付けるだけなので簡単。

迷う要素はありません。

完成です。

カブとか実用バイクに付いているナックルガードとかと比較すると、かなりスタイリッシュですね。

コレならダサさレベルの上昇は最小限に出来るのでは?

ラジアルマスター化でシリンダー部分が前方に突き出たクラッチレバーですが、クリアランスはギリギリOKでした。

アーム部は自由に回転するので好きな角度で固定します。

とりあえずグリップの正面にプロテクターが来るように取付けました。

ちょっと注意点?

アームを固定するこのボルト、結構とんでもないトルクで締めないと回っちゃいます。

アームの切り欠き部分が足りないのかな?

回らないように締めるには写真のレンチでは無理で、もっと柄の長いレンチで鬼締めしました。

仮にネジ切ってもボルトナットにすれば大丈夫そうな構造ではあります。

外観チェック

さて、どうでしょう?

んん~?(;´・ω・)

ダサと言えばダサいよーな、ダサくないと言えばダサくないよーな?

ぎりぎりセーフ?(;´・ω・)

ちょっと長くなったので走行検証は次に記事で。

コメントする